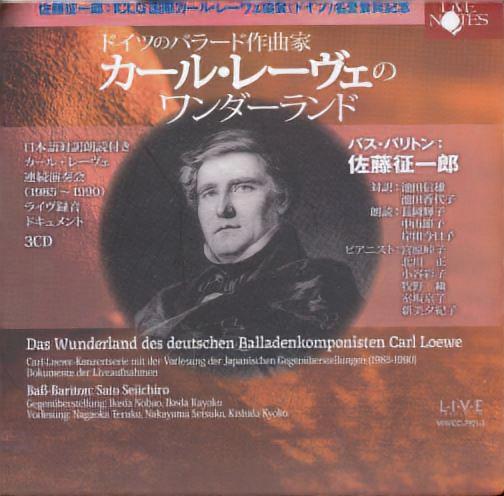

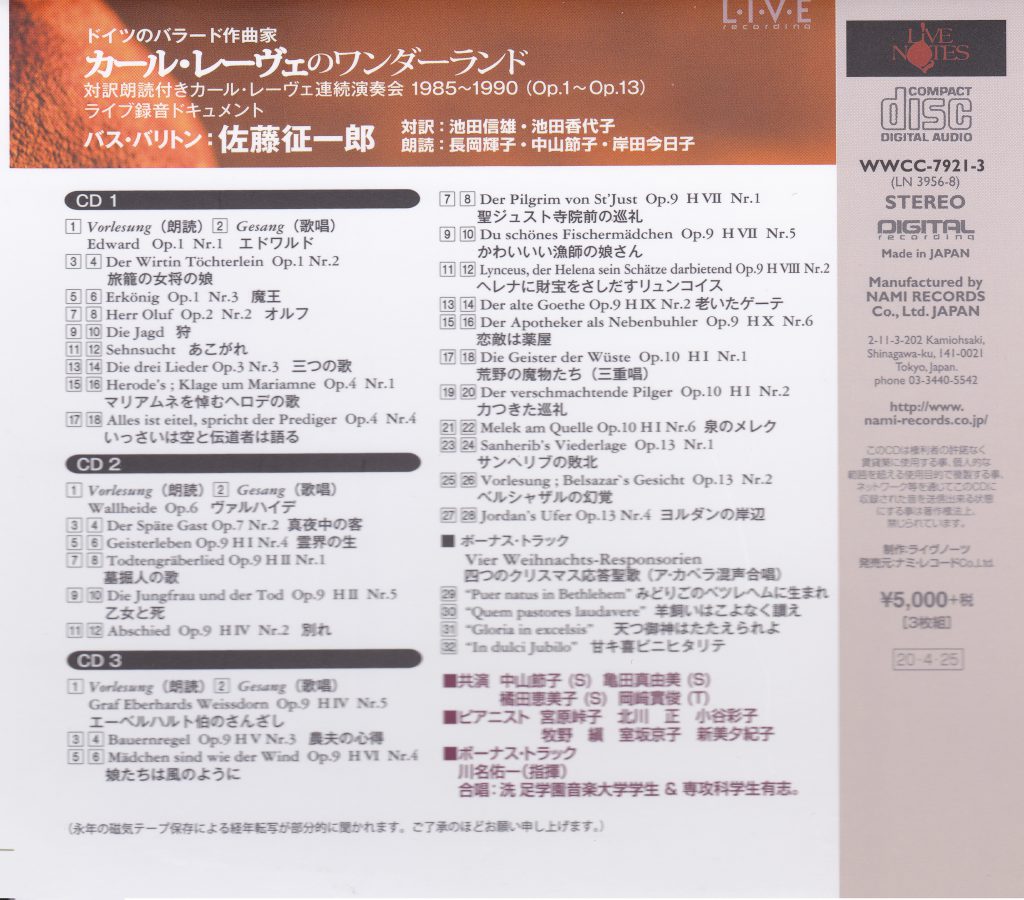

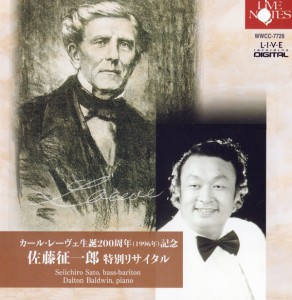

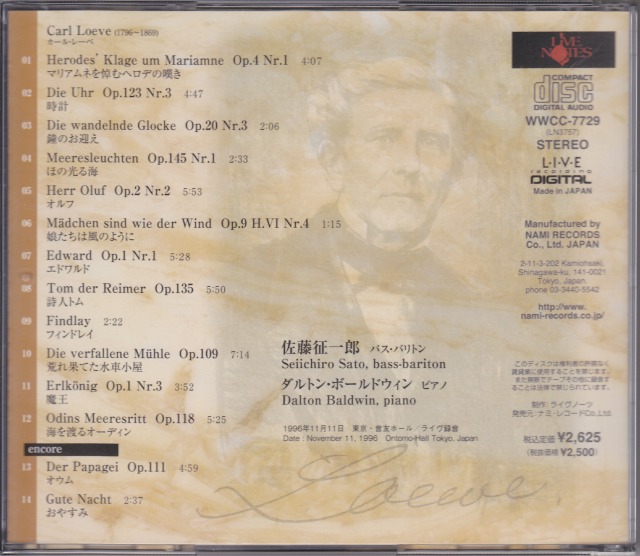

カール・レーヴェ生誕200年の1996年記念のリサイタル ピアノはD・ボルドウィンのライブがナミ・レコードから7月25日、ついにリリースされます( WWCC-7729)

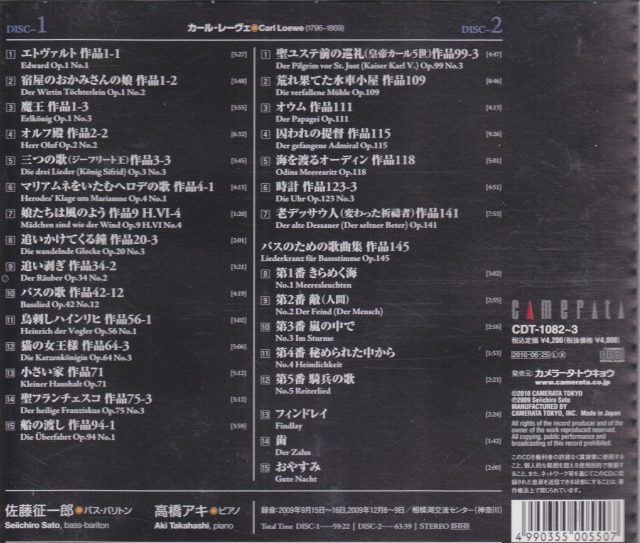

レーヴェのCDの第3弾です

ぜひ聴いてそのワンダーランドをお楽しみください

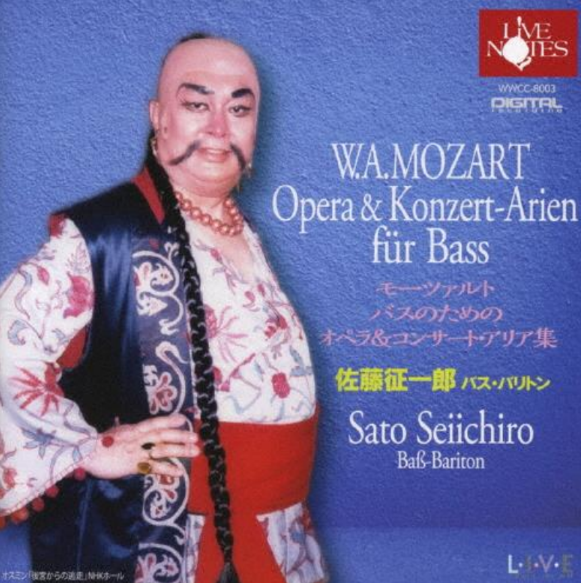

佐藤征一郎(Bs-Br)ダルトン・ボールドウィン

発売日:7月25日

制作: ライヴノーツ

発売元:ナミ・レコードCo.LTD

WWCC-7729

購入についてのお問い合わせは

FAX only: 044-856-7428 (Sato) まで

■各誌からご高評をいただきました。

CDジャーナル 2013年9月号

演劇的な起伏にとんだ歌曲としてのバラードを確立したレーヴェ(1796~1869)の作品を、レーヴェのスペシャリストとして国際的にも知られる佐藤征一郎が歌ったリサイタル。歌詞の内容もピアノ伴奏の鋼かも知りつくした佐藤の感情表出にとんだ歌唱が、レーヴェの真価を伝える。(友)

ぶらあぼ 2013年9月号

日本ではいまだ広く知られているとはいい難いカール・レーヴェの演奏・研究の第一人者佐藤征一郎が、1996年に開いた作曲家生誕200周年記念リサイタルのライヴ。第一人者と書いたが、佐藤はほとんど孤軍奮闘で、シューベルトと同時代の、この“もう一人の歌曲王”の紹介に尽くしてきた。レーヴェの物語性に富む歌曲(バラード)を佐藤は「楽劇的時空間」と位置付けているが、旋律とドラマとが緻密なバランスで結びついた佐藤の演奏も、まさに独創的。絶妙な語り口に引き込まれる。演奏者自身の邦訳・解説による、手作り感あふれるライナーも貴重な資料となろう。 (宮本 明 氏)

レコード芸術 2013年10月号 推薦

佐藤征一郎はレーヴェのスペシャリストとして、1985~2008年にかけて全歌曲の連続演奏を行うという偉業をなしとげた。本国ドイツでもなかなか類を見ない快挙ではなかろうか。一昨年CD2枚組でリリースされたレーヴェのバラード&歌曲集はその成果の一端を伝えていた。ここに紹介するCDは1996年、レーヴェ生誕200年記念にダルトン・ボールドウィンのピアノを得て催したリサイタルのライヴである。

何よりもまず耳を打つのはレーヴェのバラード&歌曲を歌うにふさわしいバス・バリトンの朗々とした声である。過去の伝説やおとぎ話などの世界がその声に乗って生き生きと蘇ってくる。昨今はやりのテキストや楽譜の重箱の隅をほじくるようなこまかな解釈に眼をとられるのではなく、古老が子供に語って聴かせるような親しみ深い大らかさとのどかさを示し、スケールの大きい想像の世界に引き入れる。ユーモアや磊落さにも欠けず、また〈エトヴァルト〉などでは魔的な切迫感に身をさいなまれるすごみもあり、人間表現の幅の広さを印象付ける。そして心からレーヴェの歌をたのしみ、そのたのしさを伝えようとし、その楽しさがまぎれもなく伝わってくる。その人間的なあたたかみある巨大さがいちばんの聴きものだ。ボールドウィンのピアノは声のスケールの大きさを補う、嚙んで含めるような細部のこまやかさと達意、軽妙さとしみじみとした滋味で堪能させる。 (喜多尾 道冬 氏)

レコード芸術 2013年10月号

ワーグナーやヴェルディが生誕200年で騒がれていても、カール・レーヴェとなるとそんな年があったのかと、思い出すこともできない。1996年だったから、もう17年も前になる。これはその時に記録された佐藤征一郎のリサイタルのライヴだ。

佐藤征一郎こそ、レーヴェを歌い、広める日本での第一人者だ。レーヴェ協会を率いてもいる。これはその佐藤征一郎の、歌手として大いに活躍していたころの記録でもある。いま改めてレーヴェの歌の魅力を世に問おうという意図もあろうかと思う。

ドイツ歌曲の中では重要な位置を占めながら、確かにレーヴェは年を追うごとに存在感が薄くなっている。ここではレーヴェの代表的な作品がいくつも歌われている。《海を渡るオーディン》も〈魔王〉も。もう少し録音の状態がよかったら、意味がより明確に伝わってきたかもしれない。佐藤征一郎の歌にも、時代に逆行するようなところがありそうだ。というのも、レーヴェのバラードには不可欠な、語って聞かせる、という要素が重視されていて、きちんと言葉を伝えるからだ。確かに正統的なレーヴェの仮称はこういうものだろうと理解できる反面、いまの主流からはずれているようにも感じられてしまう。

シリアスなバラードよりも、〈娘たちは風のように〉や《フィンドレイ》のような、軽い歌のほうが、印象に残る。 (堀内 修 氏)